SÉRIE : "Les implications écologiques du divertissement numérique ou les coûts cachés de l'Innovation"

Par La Société des demains

2024-01-22

Par La Société des demains

2024-01-22

Au Québec, le programme On tourne vert est une référence en matière d'écoresponsabilité dans le secteur de la production audiovisuelle. Leurs travaux et ceux d’autres d'associations internationales comme Écoprod en France et la Sustainable Production Alliance aux États-Unis le confirment : de manière générale, les départements des transports et des matériaux (décors, costumes, nourriture) sont responsables de la majorité des émissions de GES d’une production audiovisuelle.

Sachant cela, les tournages en studio sont des avenues intéressantes pour limiter les distances à parcourir, la durée des tournages et la quantité de matières associée à la production de décors physiques. La production virtuelle est une méthode de production qui révolutionne actuellement l'industrie en remplaçant partiellement les décors et environnements physiques par des environnements créés en image de synthèse rendus sur des murs d’écrans de grandes dimensions. L’écran vert est substitué à l’écran géant et cette substitution serait gage d’un bénéfice environnemental. Mais n’y a-t-il pas un danger de déplacements d’impacts sur la fabrication des équipements technologiques et leur consommation d’électricité? Comment se compare une production virtuelle à une production conventionnelle devant écrans verts?

L’institut d’animation de la Filmakademie de Baden-Württemberg a tenté de répondre à ces questions en comparant les émissions GES associées à la consommation d’électricité et la fabrication de l’équipement technologique de deux courts métrages étudiants intensifs en effets spéciaux. D’ambitions similaires, l’un a été tourné dans un studio virtuel et un second devant écran vert.

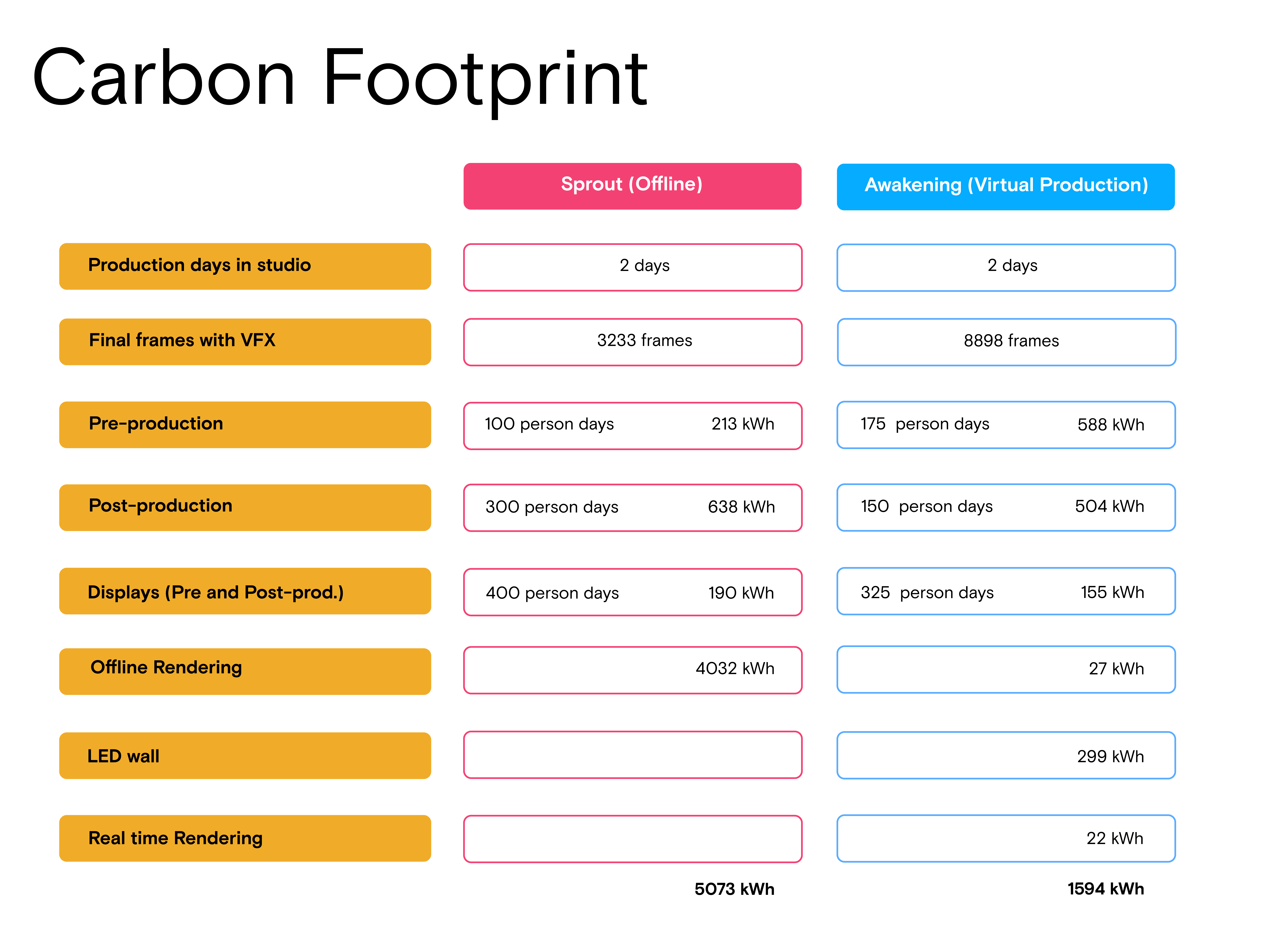

Le tableau ci-bas fait état de la consommation d’électricité de la préproduction au rendu final. Pour un nombre inférieur d’images rendues, le court métrage Sprout (production conventionnelle) aura consommé un peu plus de trois fois l’électricité utilisée pour réaliser Awakening (production virtuelle). Cette différence s’explique principalement par l’électricité nécessaire pour réaliser les rendus hors-ligne.

Bilan énergétique de Sprout et Awakening - reproduit à partir de «Virtual Production», Film Paris Région, (2022).

Bilan énergétique de Sprout et Awakening - reproduit à partir de «Virtual Production», Film Paris Région, (2022).L’empreinte carbone de ces bilans peut être calculée en fonction du mix électrique [1] du pays de production. Si Sprout et Awakening avaient été réalisées en France, ces courts métrages auraient respectivement émis 288.65 et 90.70 kg de CO2 éq. S’ils avaient été réalisés au Royaume-Uni, ces chiffres auraient grimpé à 1075.48 et 337.93 kg de CO2 éq.

L’empreinte matérielle de ces deux productions a été estimée en considérant des stations de travail haute performance identiques. Les émissions liées à la fabrication de ces équipements ont été rabattues par jour d’utilisation en estimant une durée de vie moyenne de 6 ans. Dans le cas de la production virtuelle, un calcul similaire a été effectué en considérant les émissions indirectes de la fabrication des tuiles LED, la taille du studio, la quantité de tuiles, leur durée de vie moyenne et leur jour d’utilisation. L’empreinte matérielle de la production conventionnelle est inférieure à celle de la production virtuelle : 118kg de CO2 éq. pour Sprout et 137.4kg de CO2 équivalent pour Awakening.

Dans ces cas spécifiques, en analysant seulement le département de la consommation d’électricité et de l’équipement, le film réalisé en studio de production virtuelle aura émis moins de GES que son équivalent produit devant écran vert. Toutefois, quelques paramètres auraient pu faire changer les résultats considérablement : la durée de vie des équipements, le nombre de jours de tournage et la taille du studio virtuel.

L'effet rebond, également appelé Paradoxe de Jevons, est un paradoxe des procédés d’optimisation. Selon la CEST (2021), deux formes d'effet rebond des technologies numériques existent : direct et indirect. L'effet rebond direct se manifeste lorsque la réduction des coûts liés à une ressource n'entraîne pas une diminution de sa consommation, mais au contraire, une consommation égale ou accrue. Par exemple, dans la production virtuelle, une optimisation des matières entrant dans la fabrication des tuiles LED peut réduire les coûts de fabrication, mais induire la construction de studios plus grands, augmentant ainsi la demande en matières premières malgré des procédés plus efficaces. L'effet rebond indirect survient lorsque les économies réalisées sont réaffectées à d'autres activités consommatrices de ressources. Par exemple, la production dans un studio virtuel peut réduire les dépenses de transport et d'hébergement, mais ces économies peuvent être investies dans plus de jours de tournage entraînant une hausse de la consommation énergétique pendant la production. En résumé, l'effet rebond souligne que les optimisations peuvent parfois conduire à une utilisation accrue des ressources, soit directement, soit par réaffectation des économies réalisées.

--