SÉRIE : "Les implications écologiques du divertissement numérique ou les coûts cachés de l'Innovation"

Par La Société des demains

2024-01-22

Par La Société des demains

2024-01-22

Premier article par : Catalina Briceño

L’essor des dispositifs électroniques, des plateformes de streaming, des jeux vidéo en ligne et de la numérisation des contenus a changé notre manière de consommer des contenus de divertissement. Cette mutation numérique n'a pas manqué d'apporter des atouts indéniables en termes de possibilités créatives et de capacités de production. Cependant, ces avancées s'accompagnent d'une empreinte environnementale croissante qui mérite d'être examinée de près. Ce premier article marque le début d'une série en trois volets qui explorera la convergence entre les enjeux environnementaux et le domaine de la créativité numérique, en mettant en lumière principalement la production de contenus numériques audiovisuels, animés et

interactifs. Si notre intérêt s'étend aux implications écologiques de la consommation de contenus numériques, notre attention sera particulièrement portée sur les processus de

production. L'objectif est de sensibiliser une communauté de professionnels, incluant concepteurs, artistes et développeurs, qui évoluent dans ces domaines. Dans cette optique, ce premier article initie une exploration en combinant les conclusions de quatre études produites en France. Ces recherches exposent l'empreinte environnementale du numérique mondial, examinant les points d'intersection entre les secteurs culturels et technologiques. Plus spécifiquement, nous avons condensé les idées et préoccupations

communes évoquées dans ces diverses études, créant ainsi des thèmes convergents qui semblent trouver un accord, du moins au sein de cette région du globe. Le choix stratégique de l'Europe comme point de départ pour cette analyse n'est pas anodin, car l'Union européenne assume le rôle de pionnière dans l'intégration des enjeux liés à l'économie numérique. Ses politiques publiques visent à atténuer les risques et les conséquences tout en sauvegardant l'innovation et les bénéfices offerts par les nouvelles technologies dans une

variété de domaines.

Evaluation de l’impact environnemental de la digitalisation des services culturels (2022) publié par l’agence de la transition écologique (ADEME) - France

Déployer la sobriété numérique - par le Shift Project (2020) - France

Environnement & climat : De nouveaux enjeux pour les acteurs de l'audiovisuel par Ecoprod (2020) - France

Empreinte environnementale du numérique mondial par Frédéric Bordage pour Green IT (2019) - France

La connaissance actuelle entourant l’empreinte environnementale du numérique au Canada et au Québec est limitée. Une seule étude parue en 2020 permet d’estimer les impacts environnementaux liés aux activités numériques (tous secteurs confondus) canadiennes et québécoises Il serait d’intérêt de valider et de mettre à jour ces résultats dans des recherches subséquentes, voire de préciser la part de responsabilité du secteur numérique et culturel.

Pour consulter l’étude: DiagnosTIC : L’impact environnemental du numérique au Québec et au Canada - par Maxime Pinsard et Julien Toussaint (2020).

Bien qu’il y ait consensus dans les rapports consultés sur le fait que l’empreinte environnementale du numérique soit un enjeu important, sa quantification fait débat. Les estimations de l’empreinte du numérique sont réalisées à partir de l’analyse du cycle de vie des équipements numériques. Ces analyses sont pour le moment incomplètes, notamment parce qu’elles reposent sur la transparence des fabricants et sur très peu de données exploitables concernant la fin de vie des équipements. De ce fait, la quantification des impacts s’appuient sur des hypothèses qui diffèrent d’une étude à l’autre. Les débats récents entourant l’empreinte GES du streaming vidéo font foi des différences méthodologiques et des écarts dans les résultats obtenus par divers acteurs de la communauté scientifique. (Source)

L'empreinte écologique du numérique mondial pour 2019 est évaluée à environ 6 800 TWh d'énergie primaire, 1 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre, 7,8 millions de m3 d'eau douce et 22 millions de tonnes d'antimoine. Le numérique contribue à hauteur de 4,2 % à la consommation d'énergie primaire, 3,8 % aux émissions de gaz à effet de serre, 0,2 % à la consommation d'eau et 5,5 % à la consommation totale d'électricité dans le monde. Si le numérique était un pays, son empreinte environnementale serait approximativement 2 à 3 fois celle de la France (GreenIT, 2019)

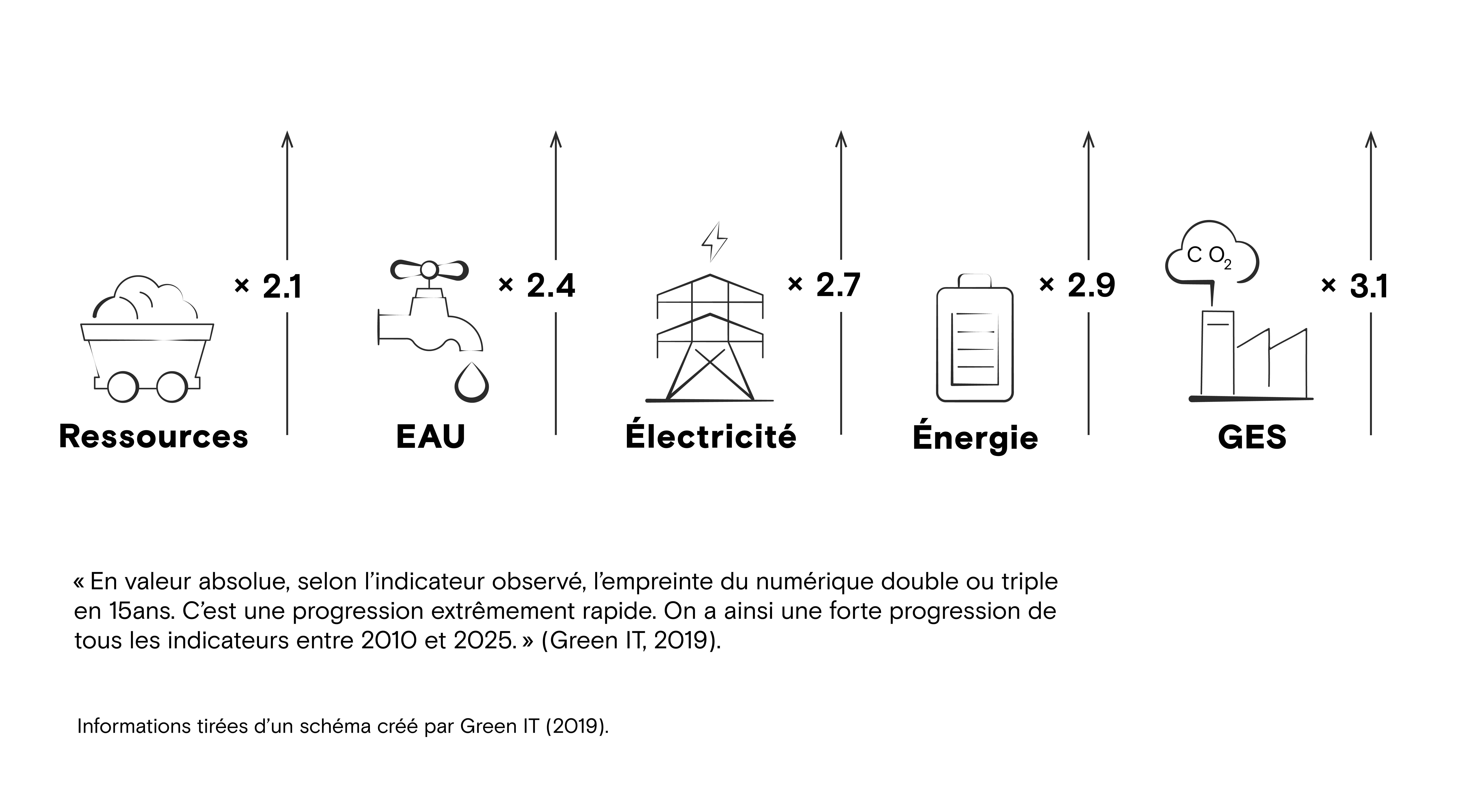

D'après la même étude, entre 2010 et 2025, le paysage numérique connaîtra une multiplication par cinq en nombre d'appareils, ce qui engendrera une augmentation significative de son impact environnemental. En 15 ans, la part du numérique dans l'empreinte globale de l'humanité croît de 2,5 % à près de 6 %, particulièrement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

La majeure partie des études que nous avons passées en revue permettent de mieux identifier les principales sources d'effets environnementaux engendrées par l'industrie de la création numérique. Les sources prédominantes incluent la production des équipements des utilisateurs, leur consommation électrique, de même que la demande énergétique des réseaux et des centres informatiques. On y ajoute également la fabrication des dispositifs réseau et l'énergie nécessaire pour gérer le traitement et l’hébergement de toutes ces données. À partir de 2015, un renversement de tendance s'amorce, avec l'émergence des télévisions, smartphones et autres objets connectés qui deviennent également des nouvelles sources d'impacts notables.

Cela ne s’explique pas uniquement par le nombre d’appareils grandissant mais aussi par une consommation plus élevée d’électricité pour leur fabrication et leurs usages. Jusqu'à présent, les appareils numériques deviennent de plus en plus économes en énergie (“efficience énergétique”). Ces gains d’efficience ne se traduisent pas en une baisse générale de la consommation d’électricité. En effet, en incluant l'énergie nécessaire pour fabriquer ces appareils, l'utilisation totale d'énergie passera d'environ 3 400 milliards de kilowattheures en 2010 à environ 10 000 milliards de kilowattheures en 2025. Cela veut dire que l’économie d'énergie sur la phase d’utilisation des appareils ne suffit notamment pas à compenser la croissance de la taille des écrans, la multiplication des équipements et leur l’utilisation toujours plus extensive.

Les études convergent sur la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique, en particulier d'ici 2030. Le secteur audiovisuel, comme d'autres, doit agir de manière tangible pour atténuer son impact sur l'environnement. Ces initiatives sont essentielles pour préserver l'équilibre économique et éviter des augmentations de coûts de production ainsi que des effets négatifs sur la demande des consommateurs.

Il peut parfois être tentant de croire que le monde numérique, par sa capacité à dématérialiser les biens physiques, engendre une moindre charge sur les ressources environnementales. Cependant, lorsqu'on évalue l'empreinte environnementale d'un système numérique, il s'avère crucial de prendre en compte non seulement la quantité d'énergie qu'il consomme pendant son opération (énergie opérationnelle), mais également l'énergie engagée tout au long de son cycle de vie, englobant la fabrication, la distribution et l'élimination (énergie grise ou intrinsèque). Parfois, le total énergétique global dépensé par le système numérique, incluant son énergie grise, pourrait surpasser les économies d'énergie engendrées par une amélioration de son efficacité énergétique.

L “énergie grise" fait référence à l'énergie non visible ou indirecte nécessaire pour la fabrication, la distribution, l'utilisation et l'élimination d'un produit ou d'un système. Cela comprend toutes les étapes avant et après l'utilisation réelle du produit. Par exemple, l'énergie utilisée pour extraire et traiter les matériaux, fabriquer les composants, transporter le produit, etc. L'énergie grise est souvent négligée, mais elle peut représenter une part significative de l'empreinte environnementale totale d'un produit ou d'un système.

En incluant également les effets liés à la consommation électrique de ces équipements (à l'exclusion des boîtiers DSL/fibre) leur contribution globale aux incidences environnementales varie entre 59 % et 84 % (GreenIT, 2019). La hiérarchie des sources d'impacts pour l'année 2019, établie par ordre décroissant d'importance, se compose comme suit : la fabrication des équipements utilisateurs, la consommation électrique de ces équipements, la consommation électrique du réseau, la consommation électrique des centres informatiques, la fabrication des équipements réseau, ainsi que la production des équipements logés au sein des centres informatiques, tels que les serveurs. Par ailleurs, il est pertinent de noter une évolution significative dans la hiérarchie des sources d'impacts depuis 2015. Cette tendance s'est renforcée en 2019 avec l'émergence de trois nouvelles sources d'impacts majeures : les télévisions contribuant de 9 % à 23 % des incidences, les smartphones de 6 % à 19 % des incidences, et les objets connectés de 10 % à 14 % des incidences.

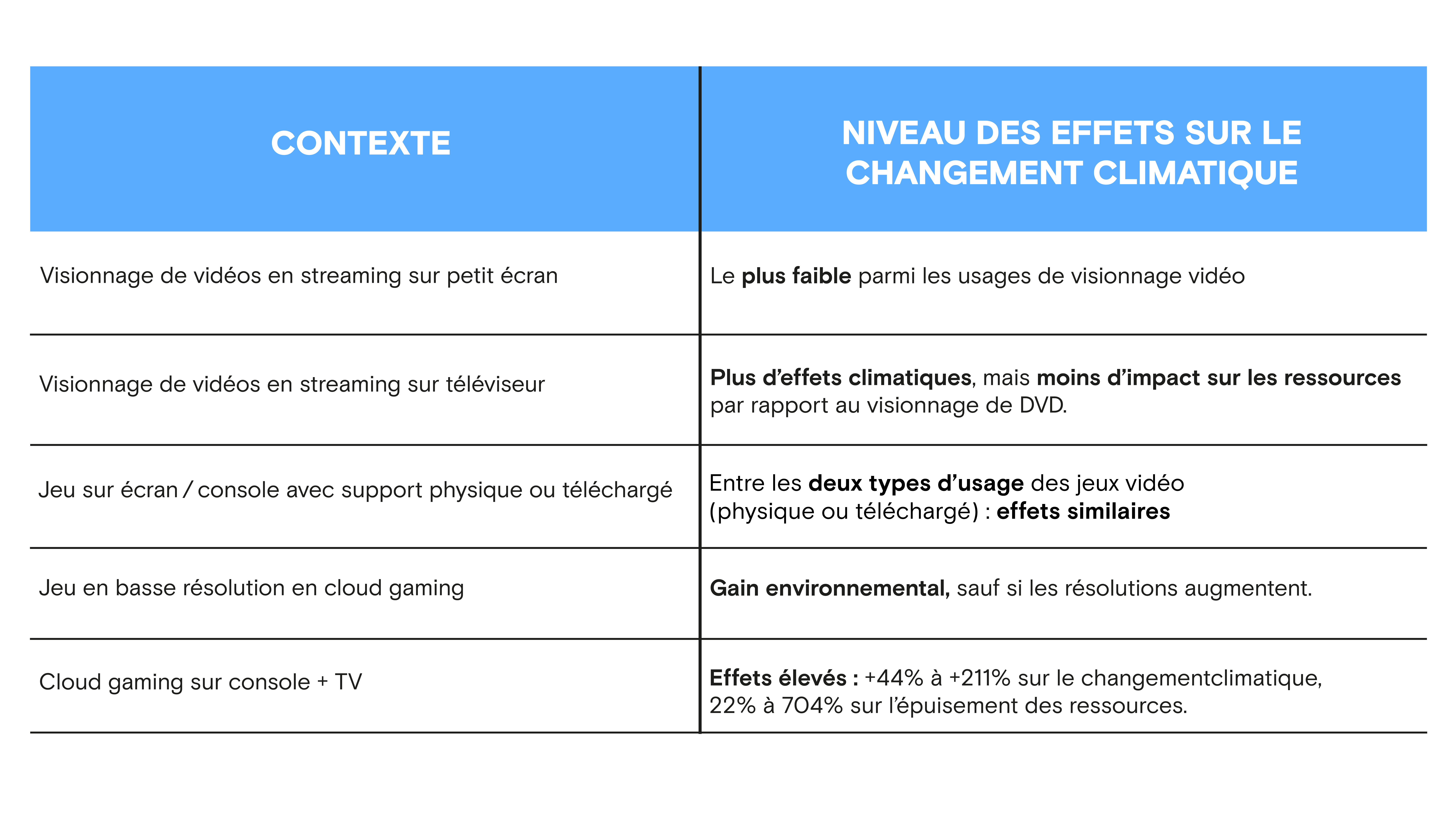

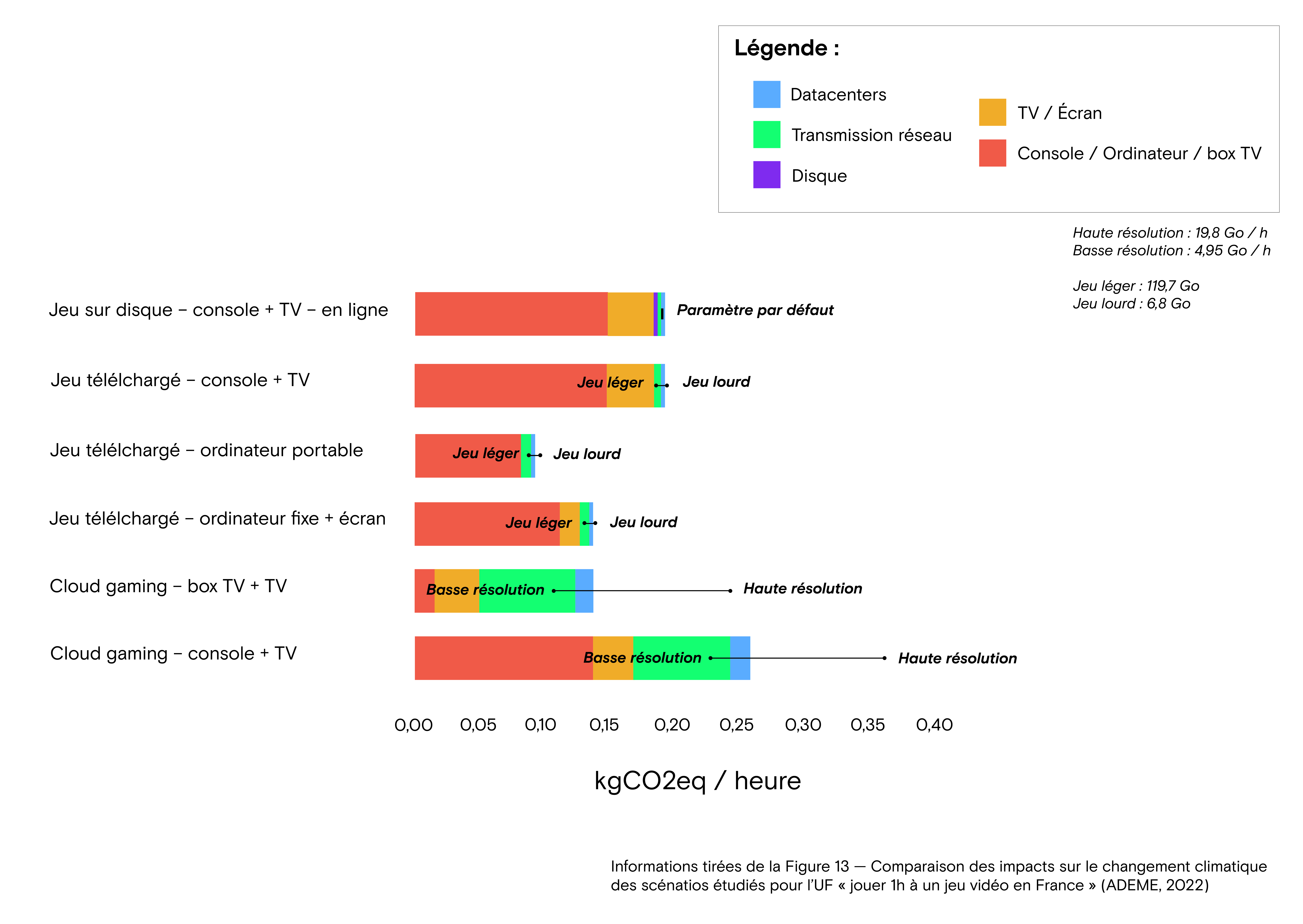

Dans l’étude “ Évaluation de l’impact environnemental de la digitalisation des services culturels - Nov. 2022” on trouve une ventilation suivant les formes de consommation de contenus suivants :

L'étude intitulée "The Shift Project" (2019) propose un guide détaillé pour orienter les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, dans leurs efforts vers l'établissement de pratiques durables en matière de projets numériques. Ce document se présente comme un manuel étape par étape visant à faciliter la mise en place d'une politique numérique et le déploiement de systèmes d'information durables au sein des organisations. En plus de fournir un cadre méthodologique, cette étude offre des outils pratiques pour une mise en œuvre concrète. De manière succincte, les principes essentiels promus au sein de ce cadre méthodologique comprennent :

Axe 1 : L'évaluation environnementale des innovations numériques Lorsqu'il s'agit d'innovations numériques, certaines peuvent apporter des avantages environnementaux tangibles, tandis que d'autres pourraient ne pas être à la hauteur en termes d'impact positif. Adopter une approche équilibrée est essentiel. Construire des systèmes résilients signifie déterminer judicieusement quand déployer des solutions numériques. Cela ne doit pas être basé uniquement sur leur étiquette « intelligente ». Il est crucial de considérer les bilans environnementaux prévisionnels spécifiques à chaque projet « intelligent » et d'analyser l'impact de la consommation énergétique de la couche numérique. Parfois, même si une solution améliore l'efficacité énergétique, les gains peuvent être effacés par la demande énergétique du numérique. L'évaluation holistique inclut également la gouvernance pour orienter les comportements d'utilisation en accord avec les objectifs d'économie d'énergie.

Axe 2 : Gestion durable des Systèmes d'Information Face à l'omniprésence du numérique, les organisations doivent intégrer des perspectives environnementales dans la conception et le suivi de leurs projets numériques. Une approche systémique permet aux entreprises d'insérer cette dimension dans leurs stratégies. Cette intégration nécessite un changement d'approche, allant au-delà de l'acquisition de nouveaux outils d'optimisation. Les entreprises doivent réviser leurs stratégies et politiques, avec la participation des directions générales et du numérique. Cette transformation concerne tous les types d'organisations et exige un engagement dans une démarche de responsabilité environnementale.

Axe 3 : L'implication des politiques publiques dans la gestion numérique L'hyperconsommation numérique actuelle découle de dynamiques socio-psychologiques complexes. Le problème dépasse les simples bonnes pratiques individuelles. C'est une question qui requiert une action collective pour rétablir le contrôle sur nos interactions numériques. Comprendre comment nos habitudes numériques sont formées et leurs impacts est essentiel pour garantir la pertinence du numérique par rapport à nos objectifs collectifs. Cela appelle à un champ d'actions publiques allant de l'éducation numérique à la régulation des pratiques de design, en passant par des campagnes pour lutter contre l'obésité numérique.

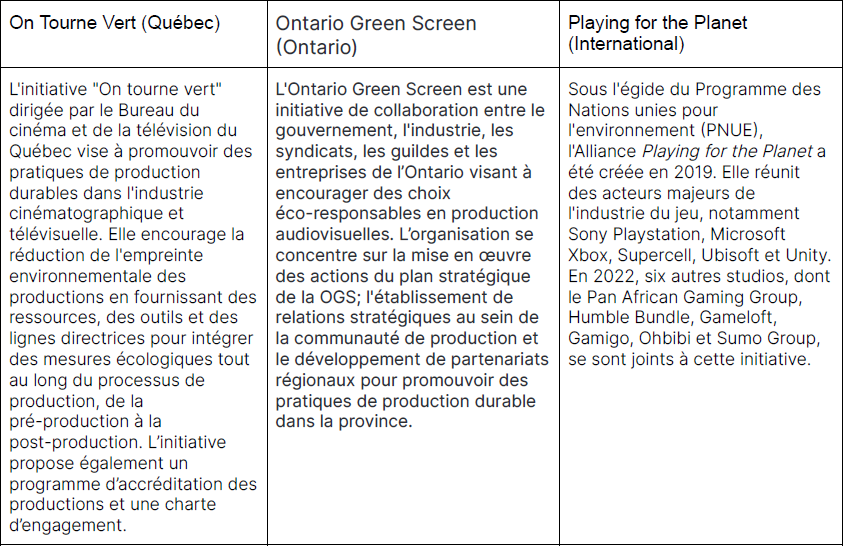

Quelques exemples d’initiatives sectorielles et multi-partenaires à l’attention des industries de la création de contenus :

Charte d'engagement à l'initiative On tourne vert Plan stratégique 2021-2023 Rapport d'impact 2022

Charte d'engagement à l'initiative On tourne vert Plan stratégique 2021-2023 Rapport d'impact 2022Les études que nous avons examinées convergent également vers un autre aspect essentiel : les recommandations élaborées à l'intention des parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur de la production et de la diffusion de contenus de divertissement numérique. Ces idées impliquent une responsabilité collective, dépassant les seules actions de modération de la consommation des utilisateurs. Elles englobent également les efforts des développeurs pour intégrer des conceptions respectueuses des limites environnementales. Le rôle du gouvernement est essentiel pour établir des incitations et des normes au moyen de réglementations. Toutes ces démarches doivent être entreprises de manière concertée, comme le soulignent les experts du GIEC et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre les perturbations climatiques. L'urgence d'agir est désormais impérative.

On parle énormément de dérèglements climatiques et de transition énergétique qui sont les sujet en situation d’urgence qui retiennent notamment l’attention des médias. Cependant, la conscientisation et la compréhension des diverses problématiques environnementales ne cesse de s’élargir dans les discours et dans l’action = l’action climatique est seulement un parmi une dizaine de champs d’intervention pour un meilleur équilibre dans la gestion de nos ressources non-renouvelables : Les actions pour la préservation de la biodiversité, la diminution des inégalités et la justice sociale, l’économie circulaire, la préservation des océans tout ça compte également dans l’objectif d’atteindre une société plus durable et verte.

Pour les fournisseurs de streaming vidéo, il est conseillé de permettre aux utilisateurs de réduire la qualité des vidéos pour économiser de l'énergie, de désactiver la lecture automatique, d'améliorer la compression des vidéos et d'informer les utilisateurs sur leur temps de visionnage. Pour le secteur du jeu vidéo, les recommandations incluent l'option d'éteindre les consoles en veille prolongée, la mise en veille rapide via la manette, la préférence pour les résolutions de jeu moins énergivores, et l'utilisation de techniques de téléchargement progressif.

En ce qui concerne le streaming audio, il est suggéré d'adapter la qualité audio aux performances des appareils, d'encourager l'écoute via le réseau internet fixe plutôt que mobile, et d'optimiser la compression des contenus audio. Pour les fournisseurs d'e-books ou de liseuses, les recommandations incluent l'encouragement à l'achat de protections d'écran et la possibilité de désactiver la transmission de données pendant la lecture.

Pour les autres types d’expériences immersives et installations multimédia dans les espaces publics, certains prônent plutôt une approche plus globale qui inclut la réduction du nombre d'objets connectés par le biais de leur mutualisation et de leur substitution, ainsi que l'ouverture des interfaces logicielles (API). De plus, la transition vers d'autres dispositifs d'affichage tels que les lunettes de réalité augmentée et les vidéoprojecteurs LED permettrait de réduire la nécessité d'écrans plats. Prolonger la durée de vie des équipements en étendant la garantie légale, en encourageant le réemploi et en luttant contre les formules d'abonnement à courte durée qui favorise l’obsolescence est également essentiel.

Comment les entreprises canadiennes et québécoises intègrent-elles ces recommandations? Quelles sont les initiatives et les compétences à développer pour adopter à la fois des pratiques innovantes et responsables? Quel rôle les institutions d’enseignement peuvent avoir dans le cursus des jeunes professionnels du secteur? Toutes ces questions demeurent afin de favoriser un développement durable de nos entreprises québécoises du numérique.

Deuxième article par: Sarah Libersan

La multiplication des référentiels d’écoresponsabilité numérique et d’études présentant le bilan carbone des appareils numériques témoigne certainement d’une prise de conscience accélérée des coûts sociaux et environnementaux des activités numériques ici et ailleurs. Cette prise de conscience se manifeste dans le secteur audiovisuel et de la créativité numérique, alors que plusieurs créateurs remettent volontairement en question leurs pratiques en mesurant l’empreinte environnementale de leur production et tentant de la réduire.

Ce deuxième article s’inscrit dans une série en trois volets qui explore la convergence entre les enjeux environnementaux et le domaine de la créativité numérique, en mettant en lumière principalement la production de contenus numériques audiovisuels, animés et interactifs. Si notre intérêt s'étend aux implications écologiques de la consommation de contenus numériques, notre attention sera particulièrement portée sur les processus de production. L'objectif est de sensibiliser une communauté de professionnels, incluant concepteurs, artistes et développeurs, qui évoluent dans ces domaines.

Dans cette optique, ce deuxième article synthétise les résultats de trois études de cas sélectionnées pour mettre en lumière une diversité de contenus numériques. Ces cas permettent d’identifier les départements responsables de la majorité de l’empreinte carbone et de dégager un ensemble non exhaustif de bonnes pratiques. Pour représenter un ensemble hétérogène, trois types de contenus numériques sont étudiés: la production d’effets spéciaux, l’art numérique et le jeu vidéo.

À l’instar du premier article de cette série, les cas retenus ne sont pas des cas québécois. Malgré une industrie florissante dans les secteurs des jeux vidéo, des effets visuels, de l’animation et des expériences numériques, peu de productions et de créateurs locaux semblent avoir rendu publique leur empreinte environnementale. Des démarches similaires à celles présentées dans les trois études sélectionnées sont peut-être en cours ou ont peut-être même déjà été réalisées dans le contexte québécois, toutefois l’accès à ces données est pour le moment impossible. Cette situation s’avère problématique, car une meilleure compréhension de l’empreinte environnementale de la créativité numérique québécoise pourrait faciliter la mise en place de chantiers porteurs et transversaux en matière d'écoresponsabilité numérique à l’échelle des différents secteurs de l’industrie.

Les cas sélectionnés pour ce deuxième tour d’horizon sont les suivants:

Au Québec, le programme On tourne vert est une référence en matière d'écoresponsabilité dans le secteur de la production audiovisuelle. Leurs travaux et ceux d’autres d'associations internationales comme Écoprod en France et la Sustainable Production Alliance aux États-Unis le confirment : de manière générale, les départements des transports et des matériaux (décors, costumes, nourriture) sont responsables de la majorité des émissions de GES d’une production audiovisuelle.

Sachant cela, les tournages en studio sont des avenues intéressantes pour limiter les distances à parcourir, la durée des tournages et la quantité de matières associée à la production de décors physiques. La production virtuelle est une méthode de production qui révolutionne actuellement l'industrie en remplaçant partiellement les décors et environnements physiques par des environnements créés en image de synthèse rendus sur des murs d’écrans de grandes dimensions. L’écran vert est substitué à l’écran géant et cette substitution serait gage d’un bénéfice environnemental. Mais n’y a-t-il pas un danger de déplacements d’impacts sur la fabrication des équipements technologiques et leur consommation d’électricité? Comment se compare une production virtuelle à une production conventionnelle devant écrans verts?

L’institut d’animation de la Filmakademie de Baden-Württemberg a tenté de répondre à ces questions en comparant les émissions GES associées à la consommation d’électricité et la fabrication de l’équipement technologique de deux courts métrages étudiants intensifs en effets spéciaux. D’ambitions similaires, l’un a été tourné dans un studio virtuel et un second devant écran vert.

Le tableau ci-bas fait état de la consommation d’électricité de la préproduction au rendu final. Pour un nombre inférieur d’images rendues, le court métrage Sprout (production conventionnelle) aura consommé un peu plus de trois fois l’électricité utilisée pour réaliser Awakening (production virtuelle). Cette différence s’explique principalement par l’électricité nécessaire pour réaliser les rendus hors-ligne.

Bilan énergétique de Sprout et Awakening - reproduit à partir de «Virtual Production», Film Paris Région, (2022).

Bilan énergétique de Sprout et Awakening - reproduit à partir de «Virtual Production», Film Paris Région, (2022).L’empreinte carbone de ces bilans peut être calculée en fonction du mix électrique [1] du pays de production. Si Sprout et Awakening avaient été réalisées en France, ces courts métrages auraient respectivement émis 288.65 et 90.70 kg de CO2 éq. S’ils avaient été réalisés au Royaume-Uni, ces chiffres auraient grimpé à 1075.48 et 337.93 kg de CO2 éq.

L’empreinte matérielle de ces deux productions a été estimée en considérant des stations de travail haute performance identiques. Les émissions liées à la fabrication de ces équipements ont été rabattues par jour d’utilisation en estimant une durée de vie moyenne de 6 ans. Dans le cas de la production virtuelle, un calcul similaire a été effectué en considérant les émissions indirectes de la fabrication des tuiles LED, la taille du studio, la quantité de tuiles, leur durée de vie moyenne et leur jour d’utilisation. L’empreinte matérielle de la production conventionnelle est inférieure à celle de la production virtuelle : 118kg de CO2 éq. pour Sprout et 137.4kg de CO2 équivalent pour Awakening.

Dans ces cas spécifiques, en analysant seulement le département de la consommation d’électricité et de l’équipement, le film réalisé en studio de production virtuelle aura émis moins de GES que son équivalent produit devant écran vert. Toutefois, quelques paramètres auraient pu faire changer les résultats considérablement : la durée de vie des équipements, le nombre de jours de tournage et la taille du studio virtuel.

L'effet rebond, également appelé Paradoxe de Jevons, est un paradoxe des procédés d’optimisation. Selon la CEST (2021), deux formes d'effet rebond des technologies numériques existent : direct et indirect. L'effet rebond direct se manifeste lorsque la réduction des coûts liés à une ressource n'entraîne pas une diminution de sa consommation, mais au contraire, une consommation égale ou accrue. Par exemple, dans la production virtuelle, une optimisation des matières entrant dans la fabrication des tuiles LED peut réduire les coûts de fabrication, mais induire la construction de studios plus grands, augmentant ainsi la demande en matières premières malgré des procédés plus efficaces. L'effet rebond indirect survient lorsque les économies réalisées sont réaffectées à d'autres activités consommatrices de ressources. Par exemple, la production dans un studio virtuel peut réduire les dépenses de transport et d'hébergement, mais ces économies peuvent être investies dans plus de jours de tournage entraînant une hausse de la consommation énergétique pendant la production. En résumé, l'effet rebond souligne que les optimisations peuvent parfois conduire à une utilisation accrue des ressources, soit directement, soit par réaffectation des économies réalisées.

--

Projection vidéo immersive, expérience individuelle ou collective en réalité virtuelle, tableau numérique, parcours de réalité augmentée, les œuvres d’art numérique viennent en une diversité de formats et nécessitent des équipements particuliers tant dans la production que dans la diffusion. L’étude des externalités environnementales d’une œuvre d’art numérique est donc toujours spécifique et la comparaison difficile. Le bilan de l'empreinte carbone de l'œuvre Earth Speaker de l’artiste Olafur Eliasson réalisé grâce à l’accompagnement de l’organisme Julie’s Bicycle permet de tirer quelques conclusions sur les départements les plus émetteurs et les pratiques écoresponsables à mettre en place.

L'œuvre Earth Speaker consiste en une application de réalité augmentée et un site web interactif. En utilisant une application de réalité augmentée, des enfants à travers le monde ont formulé des souhaits pour la planète. Les milliers de messages collectés sont désormais archivés en ligne sur une représentation de la Terre. L'œuvre est le fruit d’une cocréation avec des centaines d’enfants rencontrés lors d’une tournée d’ateliers à travers l’Europe.

L’oeuvre a aussi été diffusée sous forme d’installation vidéo à Berlin et à Bruxelles

Le calcul de l’empreinte carbone prend en compte les émissions liées aux activités numériques et physiques durant la phase de développement de l’œuvre et pendant ses six premiers mois de mise en ligne et d’activités de diffusion. Les 29.1 tonnes de CO2 éq. émises se répartissent ainsi: 41% sont dues aux transports, 31% au site web et l’application mobile, 23% aux équipements utilisés lors de l’exposition et des activités de cocréation (les écrans, leurs supports et les téléphones intelligents prêtés aux enfants), 4% au fret, 2% les stations de travail du studios et 1% aux visioconférences.

Bilan carbone de l'œuvre Earth Speaker - reproduit à partir de «Carbon footprint report», Studio Olafur Eliasson et Julie's Bicycle, (2021).

Bilan carbone de l'œuvre Earth Speaker - reproduit à partir de «Carbon footprint report», Studio Olafur Eliasson et Julie's Bicycle, (2021). Le volet numérique de l'œuvre – le site web et l’application ainsi que l’équipement – aura été responsable de plus de la moitié des GES et ce malgré l’utilisation d’équipement seconde main et d’efforts considérables pour améliorer l’efficacité énergétique du site web. Même si l’empreinte carbone des composantes numériques d’une œuvre est de prime abord moins tangible, elle est bien réelle. Elle peut même se comparer à celle d’une œuvre physique. À titre d’exemple, la présentation de l’œuvre Waterfall du même artiste au Tate Modern aurait émis 30 tonnes de CO2 éq. Ces bilans similaires invitent à remettre en question les bénéfices environnementaux attendus par l’adoption de certaines technologies : ces bénéfices peuvent être bien réels à condition seulement que la consommation énergétique sur la phase d’utilisation du projet et de l’empreinte matérielle de l'équipement soit contrôlée.

Nécessitant peu de déplacements lors de la production et de la diffusion, ni aucune production de décors comme au cinéma, où peuvent bien se situer les impacts environnementaux des jeux vidéos? Si les externalités environnementales des œuvres numériques paraissent intangibles, celles des jeux vidéo le sont d’autant plus. En effet, la majorité de l’empreinte carbone des jeux vidéo n’est pas directement liée aux activités de cette industrie, mais plutôt à ses effets indirects. Cette empreinte prend en compte les émissions de GES liées à la fabrication des équipements utilisés par les équipes de développement, ceux des utilisateurs ainsi que l’électricité consommée sur la phase de production et d’utilisation des jeux.

Contrairement aux deux cas précédents qui rapportaient les émissions liées à une production (court métrage et œuvre d’art numérique), le troisième cas retenu fait état des émissions de GES du studio londonien de jeux mobiles Space Ape sur une année entière. Plus de la moitié des 784.4 tonnes CO2 éq. émises est due à la consommation énergétique des serveurs sur lesquels les jeux mobiles sont opérés. À ce bilan annuel imposant s'ajoutent les 180 tonnes de CO2 éq. liées à la consommation d’électricité des appareils mobiles des joueurs. Il est essentiel d’inclure cette dernière dimension dans le périmètre d’analyse puisque les dernières générations de jeux sont reconnues pour leur demande en énergie élevée sur la phase de jeu, notamment pour générer dynamiquement des environnements immersifs, rendre des contenus audiovisuels réalistes, assurer l’interaction continue entre plusieurs participants en réseau.

Bilan carbone annuel du studio Space Ape - reproduit à partir de «Going Green», Space Ape, (2018).

Bilan carbone annuel du studio Space Ape - reproduit à partir de «Going Green», Space Ape, (2018).Dans ce deuxième article, nous nous sommes demandé : qu’est-ce qui pollue et qu’est-ce que les créateurs numériques font ou peuvent faire pour limiter leur bilan carbone? Ainsi, nous avons étendu la responsabilité environnementale des créateurs numériques de la production jusqu'à la diffusion et du projet à l’ensemble des activités de l’organisation. Bien que nous ayons dégagé un ensemble de pratiques et d’initiatives, à l’instar de la majorité des industries contemporaines, l’industrie audiovisuelle et de la créativité numérique est construite sur l’imaginaire d’une planète aux ressources infinies. Un imaginaire qui s’effrite progressivement à chaque manifestation de l’accélération des changements climatiques et de l’effondrement de la biodiversité. De ce fait, un ensemble de pratiques héritées est à remettre en question pour faire face aux nouvelles réalités climatiques et à la disponibilité réelles des ressources abiotiques et énergétiques. Adopter de meilleures pratiques dès aujourd’hui, c’est aussi se préparer à des mondes où les ressources seront de plus en plus contraintes.

3e article par: Patrick Tanguay

Auparavant dans cette série nous avons tout d’abord examiné, à l’aide d’une sélection d’études, comment les exigences grandissantes en matière de productions éco-responsables affectent les productions audiovisuelles et la créativité numérique de manière plus générale. Le deuxième article, a examiné, à l’aide d’études de cas, l’impact de productions existantes et la manière dont nous réduisons l’impact des productions. Cette fois, nous nous tournons vers l’avenir et les possibilités qui se dessinent à l’horizon.

En prospective, pour représenter la pluralité des futurs, nous utilisons régulièrement l’image de cônes imbriqués les uns dans les autres, à la manière de poupées russes. Au centre se trouve le futur probable, qui peut être vu comme la continuité du présent. Si notre réalité d’aujourd’hui évolue dans la même direction sans trop de surprises, nous arriverons au futur probable. En combinant l’évolution de divers moteurs de changement, nous pouvons arriver à une panoplie de futurs légèrement ou très différents – possible, catastrophe, souhaitable, etc.

Immersion

Le métavers mais pas seulement. RV/RA/RM, films, mondes, jeux.

Cognition

Intelligence Artificielle. Création, augmentation, accélération.

Connections

Web3, DAOs, contrats intelligents, tokenization.

Le terme « Immersion » dépeint ici comment nos vies seront « immergées » dans des expériences numériques. Il s’agit ici d’une vision plus large et mélangeant le physique et le virtuel, pas uniquement d’une Réalité Virtuelle (RV) au travail comme celle proposée par Mark Zuckerberg, ni simplement de mondes virtuels, ni d’expériences immersives sous forme d’installations artistiques. Dans ce cadre, et compte tenu notamment de la convergence des outils, des compétences et des pratiques, nous y intégrons les films, les jeux, l’éducation et bien d’autres choses encore. Cette définition du Copenhagen Institute for Futures Studies constitue un bon point de départ.

— Copenhagen Institute for Futures Studies

Peu importe la définition utilisée pour le·s métavers, il est très probable que des mondes immersifs se multiplient au cours de la prochaine décennie. Comme pour l’arrivée des téléphones intelligents, il est permis de croire que les lunettes et casques se multiplieront, certains seront connectés à des ordinateurs plus puissants, chaque monde demandera un flot de données plus important provenant de serveurs plus performants, les équipements de télécommunication devront être renouvelés, etc. Ces nouveaux espaces et équipements demanderont des ressources pour les construire et les opérer, que ce soit pour leur production, leur utilisation, ou du côté des compagnies qui offriront ces services.

Notre deuxième article proposait déjà certaines pistes dans le contexte des expériences numériques existantes. Par exemple, un jeu vidéo en ligne produit des impacts avec les serveurs mais aussi la transmission de données, l’électricité consommée par chaque joueur de par le monde, ainsi que la production des équipements de développement, d’hébergement, et ceux utilisés par les joueurs. Prenons un seul vecteur d’impact parmi ceux-ci: les serveurs (ou l’infonuagique, si vous préférez). Malgré que leur consommation énergétique totale soit en croissance, il est important de noter un découplage entre la demande et les besoins en électricité. Selon l’IEA, entre 2010 et 2020, le trafic internet a été multiplié par 16,9 et les centres de données par 9,4, alors que pendant la même période la consommation d’énergie n’a augmenté que de 1,1x. Il n’y a donc pas de relation linéaire entre la demande de données et la consommation électrique. Apportons quand même un bémol, bien que la consommation d’électricité des centres de données n’ait augmenté que légèrement au niveau mondial, certains petits pays dont les marchés des centres de données sont en expansion connaissent une croissance rapide. Par exemple, la consommation d’électricité des centres de données en Irlande a plus que triplé depuis 2015.

Tel que postulé par Nicola Morini Bianzino, directeur général de la technologie pour EY, il est important de noter qu’une grande part de ce découplage s’est fait grâce à une tendance lourde vers les serveurs à « hyper échelle » (hyperscale, c’est-à-dire des centres informatiques capables de prendre en charge des milliers de serveurs virtuels), qui centralisent la demande sur moins de serveurs plus efficients et, très souvent, alimentés grâce à de l’énergie propre. Toutefois, diverses lois internationales de protection de la vie privée demandent la localisation des données des utilisateurs dans leur juridiction, tandis que de leur côté, les expériences de RV réalistes et convaincantes exigent une faible latence. Ces deux critères pourraient résulter en une re-décentralisation des serveurs pour ramener les données plus près des usagers. Ces serveurs seront plus nombreux, fort probablement moins efficaces et certains seront alimentés avec de l’énergie moins propre.

Certains croient qu’un déplacement massif d’activité physique vers des mondes virtuels pourrait réduire certains impacts négatifs (moins de vols et de tourisme parce que certaines visites se feraient en virtuel, moins de vêtements achetés parce que remplacés par des équivalents numériques sur leurs avatars, etc). Passons rapidement sur ces hypothèses plutôt optimistes, voire rêveuses, et attardons nous plutôt à l’angle jumeaux numériques. Dans ce contexte, un jumeau est une copie le plus fidèle possible d’une personne, d’un objet, ou même d’une ville en entier. Ces jumeaux utilisent un certain nombre d’outils et de compétences en commun avec le métavers. Une copie assez simple d’une personne pourrait permettre de magasiner en ligne, essayer les vêtements et ainsi passer moins de commandes erronées. À une échelle plus complexe, la copie d’une ville peut être utilisée pour tester des méthodes de décongestion, l’impact de nouveaux immeubles, des conditions météo extrêmes, et même plus. Chacune de ces simulations ayant, entre autres, pour but de réduire les erreurs et donc les dépenses et usages de ressources. Selon certaines études, il serait possible d’utiliser de tels jumeaux pour réduire les émissions carbone d’un immeuble de 50% ou d’améliorer l’usage de l’espace de 15%. Selon ABI Research, les jumeaux numériques pourraient permettre aux villes d’économiser 280 milliards de dollars d’ici à 2030, en optimisant la planification urbaine et la gestion des infrastructures. Singapour et Séoul ont déjà des projets en cours, tout comme Barcelone, alors que l’entreprise Montréalaise Jakarto utilise déjà l'Intelligence Artificielle et sa propre flotte de véhicules de mesure pour créer des jumeaux numériques de villes Canadiennes.

Les pronostics pour l’Intelligence Artificielle (IA) sont assez variés mais il semble d'ores et déjà assuré qu’une partie des outils et méthodes resteront en usage après la vague de buzz que nous vivons présentement. Les modèles d’affaires évolueront, les débats éthiques, légaux et de droits d’auteurs seront résolus ou malheureusement ignorés mais une part des avancées basées sur les grands modèles de langage restera. Que ce soit pour développer les décors de mondes virtuels, de films et de jeux vidéos, pour inventer des personnages synthétiques ou des personnages non-joueurs « intelligents », accélérer le travail de rotoscopie, réincarner des acteurs disparus, utiliser la version numérique d’une vedette, scénariser une expérience ou un jeux, ou encore construire des mondes en discutant avec un chatbot, l’IA, sous un nom ou un autre, sera présente dans la création et l’utilisation de la plupart des mondes numériques.

En plus de tous ces nouveaux outils, l’IA comporte aussi son lot de défis en éducation. Si elle offre la possibilité d’expériences éducatives personnalisées et dynamiques, tout en posant des défis importants du côté de l’éthique ainsi qu’une potentielle érosion des compétences en matière de pensée critique. Les éducateurs doivent donc faire évoluer leur rôle, passant de la transmission d’informations à une posture de facilitateurs encourageant un engagement profond et critique vis-à-vis de la technologie. Cette évolution exige un équilibre délicat : exploiter l’efficacité et l’innovation de l’IA tout en préservant les aspects inestimables de l‘interaction humaine.

Pour créer une intelligence artificielle, du moins selon les pratiques qui ont présentement du succès, il faut un modèle entraîné sur des milliards de données. Cette méthode est coûteuse, souvent problématique sur le plan de l’éthique, et nécessite énormément de temps de calcul par quantité d’ordinateurs puissants. En résulte une consommation d’électricité importante, un cycle de remplacement d’équipement rapide, et dans beaucoup de cas une grande demande en eau pour refroidir le tout. De plus, ce n’est pas seulement la création du modèle qui consomme, mais chaque nouvelle demande à une IA demande encore plus d’énergie.

Par exemple, l’entraînement de GPT-3 avec 175 milliards de paramètres aurait consommé 1,287 MWh d’électricité et entraîné des émissions de carbone de 502 tonnes métriques, ce qui équivaut à la consommation de 112 voitures à essence pendant un an. L’IA est de plus en plus intégrée aux engins de recherche, ce qui entraînerait cinq fois plus de demande énergétique qu’une recherche « classique ». Des chercheurs de Northeastern et du MIT estiment que l’inférence (l'utilisation) a un impact nettement plus important sur la consommation d’énergie que l’apprentissage. Pire encore, selon certaines études, l’entraînement des modèles ne représenterait potentiellement que 20 à 30% de la consommation totale requise pour la création et l’usage des IA. Les chiffres varient d’un estimé à l’autre mais nous pouvons affirmer sans se tromper que l’entraînement et l’usage des IA consomme beaucoup d’énergie.

La montréalaise Sasha Luccioni, chercheuse et responsable du climat chez la start-up franco-américaine Hugging Face, a récemment présenté une conférence sur les différents risques de l’IA. Elle y résume entre autres un papier qu’elle a coécrit et qui comporte une estimation de l’empreinte carbone de BLOOM, un modèle d’IA. Cette recherche est très citée, à juste titre, pour montrer l’impact négatif de ces projets, mais nous pouvons aussi remarquer que ce modèle de 176 milliards de paramètres n’a consommé « que » 50.5 tonnes de carbone, comparativement aux 502 de GPT-3 ou aux 352 de Gopher. Les modèles sont donc énergivores mais il est possible de faire beaucoup mieux. Plus tôt cette année, Sam Altman, PDG de OpenAI, affirmait que les progrès futurs ne viendraient pas de modèles toujours plus grands. « Je pense que nous sommes à la fin de l’ère des modèles géants, nous les améliorerons par d’autres moyens ». Est-ce que ces autres moyens seront plus coûteux en électricité? Il est permis d’espérer que, maintenant que l’impact carbone de ces modèles est connu, les prochaines phases seront suivies de plus près et développées avec plus d’attention portée à leurs impacts.

Si nous regardons plus loin que l’impact de l’IA et comment le réduire, peut-être que l’usage de l’IA peut entraîner des réductions importantes dans d’autres domaines. L’organisation à but non lucratif Climate Change AI a produit un papier détaillant comment l’apprentissage automatique (ML) pourrait être mis au service de la lutte contre le changement climatique. Il serait possible d’utiliser la ML pour localiser la déforestation, recueillir des données sur les bâtiments et évaluer les dégâts après les catastrophes. En recherche la ML pourrait suggérer de nouveaux matériaux pour les batteries, la construction et la capture du carbone, ou d’autres pistes accélérant le processus de découverte scientifique. En logistique la ML peut être utilisée pour consolider le fret, concevoir des marchés du carbone et réduire le gaspillage alimentaire. La ML peut aussi accélérer les simulations physiques coûteuses en calcul grâce à la modélisation hybride pour accélérer les simulations des modèles climatiques et des modèles de planification énergétique.

Tout comme le terme métavers, il y a beaucoup d’antécédents plus ou moins heureux autour des différentes technologies reliées aux crypto-monnaies. Pour simplifier à outrance, disons que la spéculation et le potentiel des idées derrière ces technologies méritent d’être séparés.

Commençons par un concept, la « tokenisation », le fonctionnement par jetons. Dans l’écosystème de la blockchain, les jetons sont des actifs qui permettent de transférer, de stocker et de vérifier des informations et de la valeur de manière efficace et sécurisée. Ces crypto-jetons peuvent prendre de nombreuses formes et être programmés avec des caractéristiques uniques. La vérifiabilité des actifs, et souvent leur unicité, est à la base de l’intérêt pour ces technologies.

La chaîne de blocs — en fait les chaînes de blocs puisqu’il en existe plusieurs — permettent aussi d’emmener la rareté (scarcity) sur internet, puisque par défaut il n’y a pas vraiment de limites d’espace ou de nombre de copies sur internet. Beaucoup de l’emballement autour de la crypto portait sur la propriété de monnaie ou d’actifs uniques, comme les œuvres numériques NFT (jetons non fongibles). Cependant, un jeton peut aussi être associé à une fraction de droits sur une œuvre, un droit de vote dans une organisation décentralisée (DAO), ou à un contrat intelligent utilisé pour un échange plus complexe.

L’empreinte carbone de la technologie blockchain peut être attribuée à la consommation d’énergie liée à « l’exploitation minière ». Le minage dans ce contexte consiste à résoudre des algorithmes mathématiques complexes pour vérifier les transactions et créer de nouveaux blocs sur la blockchain. Selon le Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), le bitcoin consomme actuellement environ 141.86 térawatt-heure (TWh) par an, soit la consommation annuelle de pays comme le Vietnam ou la Pologne. De plus, une bonne part de cette électricité n’est pas propre. Récemment, 21% du minage était encore fait en Chine, où 76% de l’énergie consommée provenait du charbon et du pétrole brut. L’extraction de crypto-monnaies génère également d’importants déchets électroniques, car le matériel d’extraction devient rapidement obsolète. C’est particulièrement vrai pour le type de microprocesseurs spécialisés conçus pour la production des crypto-monnaies les plus populaires. Selon Digiconomist, le réseau Bitcoin génère environ 73.05 kilotonnes de déchets électroniques par an.

Toutefois, le secteur de la blockchain n’ignore pas son empreinte environnementale et prend des mesures pour la réduire. Dans ce contexte, la transition d’Ethereum de la preuve de travail (Proof of Work, le « minage» ) à un système de preuve d’enjeu (Proof of Stake (PoS)) constitue un développement essentiel. Ce changement, appelé « la fusion », a changé la donne en réduisant la consommation directe d’énergie d’Ethereum d’un spectaculaire 99 %. Le PoS élimine le besoin de minage énergivore et s’appuie sur les validateurs qui « mettent en jeu » leurs jetons en guise de sécurité, ce qui rend le processus considérablement plus économe en énergie. L’entièreté des opérations d’Ethereum est aujourd’hui minuscule comparée à d’autres services numériques. Netflix, par exemple, consomme 175 fois plus.

Au-delà des monnaies, le potentiel organisationnel du Web3, en particulier à travers les Organisations Autonomes Décentralisées (DAO) et les contrats intelligents, est intrigant. Les DAO utilisent la confiance et l’immutabilité de la blockchain pour permettre une nouvelle forme de gouvernance collective. En intégrant des règles d’opération dans des contrats intelligents qui sont transparents et irréversibles, les DAO distribuent le pouvoir parmi leurs membres, remettant en question les hiérarchies d’entreprise traditionnelles. Ils ont été utilisés pour gérer une variété d’organisations, des entreprises aux organismes à but non lucratif, et pourraient être utilisés en combinaison avec la mutualisation de ressources en utilisant des jetons. De plus, les valeurs démocratique de la plupart des DAO permettent un modèle axé sur la contribution, où la valeur et l’apport de chaque membre sont reconnus au-delà des qualifications ou des titres traditionnels, incarnant l’esprit égalitaire du Web3.

Il faut être conscient qu’il existe plusieurs futurs potentiels, une vision qui nous semble absurde peut quand même nous offrir une perspective utile dans notre compréhension des options qui se présenteront. Un futur indésirable représenté par un rapport ou un produit annoncé peut nous aider à définir notre futur souhaitable.

La plupart de ces technologies sont loin d’être optimisées pour la pérennité écologique et ont le potentiel d’être utilisées de façon beaucoup plus efficace. Cependant, les plus gros gains environnementaux pourraient provenir d’un usage hors de leur créneau original. Le métavers comme outil de simulation, par exemple.

Les compétences reliées à ces technologies pourraient donc aussi bénéficier de pollinisation croisée et « voyager » dans d’autres domaines, un peu à la façon d’une historienne travaillant dans le domaine du jeux vidéo, une spécialiste du métavers pourrait travailler auprès d’une ville.

Les entreprises elles-mêmes auront aussi l’opportunité d’aller faire rayonner leur expertise dans d’autres domaines. Les technologies des jeux vidéo sont de plus en plus utilisées dans la rééducation physique et cognitive, l’art numérique pour le traitement de la santé mentale et pour la préservation numérique de sites historiques, d’artefacts et d’œuvres d’art. Le sport de haut niveau fait appel à la réalité virtuelle, aux jeux pour l’entraînement cognitif ou aux technologies de capture de mouvement pour l’analyse de performance.